ঘটা করে বেড়ানোর মতো প্রথম ঘটনাগুলো ঘটে ক্যাডেট কলেজে পড়ার সময় (১৯৭৮-১৯৮৪)। প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও নিয়ে যাওয়া হতো । এটাকে বলা হতো স্টাডি ট্যুর । এর আওতায় ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রামের সিতাকুন্ডুর প্রগতি কারখানায়, আমাদেরকে দেখানো হয়েছিলো কেমন করে বাস তৈরি হয়। এরপর আমরা বিভিন্ন সময় বেড়াতে যাই রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, মেরিন একাডেমি, কুমিল্লা, সিলেট, কক্সবাজার, এসব। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত এটাই ছিলো ভ্রমনের গল্প ।

কিন্তু দেশের ভেতর বেড়াতে যেতে খুব একটা রোমাঞ্চ লাগেনা । চেনা জিনিসে আকর্ষন কম, তাই মন চায় বিদেশ দেখতে । ১৯৯০ সালে এ সুযোগ পাওয়া গেলো। বুয়েটের আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে সিনিওর ক্লাসের ভাইদের সঙ্গে আমার বেশী খাতির। তাদের একজন (কাজী এম আরিফ) আমাকে বলেন, কলকাতা যাবি নাকি ? সেমিনার আছে, কলকাতার ৩শ’ বছরপূর্তি।

আমি রাজি । আমার পাসপোর্ট আছে, এবার ভিসা লাগে। ভিসা করাতে হয় ধানমন্ডির ভারত দূতাবাস থেকে । আমি ৫০ টাকা খরচ করে পাসপোর্টে ডলারের এনডোসমেন্ট করিয়ে পাসপোর্ট, ছবি নিয়ে চলে যাই । ওখানে অনেক দালাল আছে। একশো টাকা দিলে সব করে দেয়। পরদিন ভিসা। একশো টাকা খরচ না করতে চাইলে নিজে লাইনে দাঁড়াও, ফরম কেনো, ফিলাপ করে জমা দাও, রশিদ নাও, আবার পরদিন এসে লাইন ধরে রসিদ দেখিয়ে ভিসাসহ পাসপোর্ট ফেরত নাও।

একশো টাকার অনেক দাম আমার কাছে। আমি নিজে ফরম ফিলাপ করতে গিয়ে দেখি, কলকাতার কোনো পরিচিত লোকের ঠিকানা নাম ঠিকানা দিতে হবে। বিপদে পড়ি। কার নাম দেব? আমিতো কাওকে চিনিনা ।

আমি তিন সেকেন্ড চিন্তা করলাম। যে কনফারেন্সে যাচ্ছি, তার ঠিকানা সবাই দিয়েছে। কিন্তু আমি তো সেসব নিয়ে আসিনি।

আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম লিখে দেশ পত্রিকার ঠিকানা বসিয়ে দেই আমি। পরদিন ভিসা সহ পাসপোর্ট নিয়ে আসি। এবার যশোরের বাসে ওঠার পালা ।

যশোর থেকে বেনাপোল, বেনাপোল ছেড়ে যখন হরিদাসপুর এসে পড়ি, শুনি ইন্ডিয়া এসে গেছি। কিন্তু কোথায় ইন্ডিয়া? দেখি এ তো বাংলাদেশেরই মতো সব কিছু। সে রকম মাটি, রাস্থা, গাছপালা, ঘরবাড়ি। প্রথম যে তফাতটুকু চোখে এলো, তা ঘরের চাল। ঘরের চালে আমরা টিন ব্যবহার করি, ওখানে মাটির টালি। যশোর রোডের উপর দিয়ে আমাদের ভ্যানগাড়ি ছুটে চলে। আমরা মালামাল নিয়ে ভ্যানের উপর বসে পড়ি। দু’পাশে বড় বড় গাছ। গাছের ছায়া পড়েছে ভাঙাচোরা পুরনো পিচঢালা পথের উপর। খানিক চলার পর এসে নামি বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে এসে নামি নিউমার্কেটের কাছে।

কলকাতা নেমেই আমি প্রথমে একটা ঘিঞ্জি জায়গার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের প্রথম সন্ধ্যায়ই

বড় ভাইদের অনুসরণ করে করে আমি যে সড়ক দিয়ে আমার ব্যাগ কাঁধে হাঁটতে থাকি তার নামটা ইংরেজিতে লেখা SUDDER STREET, আমি ভালো করে নামটা পড়তে চাই।

সুদ্দার স্ট্রিট?

খানিক পরে এক জায়গায় দেখি, বাংলায় লেখা আছে ‘সদর স্ট্রিট। ‘সদর’কে কেনো তবে ওমন বিদঘুটে ইংরেজিতে লেখা হবে?

জগলুল ভাই আমাদের সঙ্গী। তিনি প্রায় ধমক দেন আমাকে বলেন- ওটা ইংরেজদের ঠিক করা নাম। ওরা যার নাম যেভাবে ইচ্ছা লিখেছিল।

কলকাতার সদর স্ট্রিট দেখা দিয়েই শুরু হয়েছিল কলকাতার আমার প্রথম প্রভাত। ডরমেটরি লজ টাইপের সস্তার ‘হোটেল মারিয়া’তে জন প্রতি কুড়ি টাকায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এক কামরায় ৮ জন। বাহ! সে বড়ই মজার স্মৃতি।

সদর স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কলকাতা যাদুঘরের কাছে যেতাম। সেখান থেকে বাস নিয়ে যেতো পাঁচতারা হোটেল তাজ বেঙ্গল’এ। আমাদের কাজ অডিটরিয়ামের আসন ভর্তি করে রাখা আর বক্তৃতা শোনা। নিজের দেশের বক্তৃতাদের বক্তৃতা শেষ হলে জোরে জোরে তালি দেয়া। কনফারেন্সে ট্যাগ বুকে লাগিয়ে, মাগনা পাওয়া চটের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোই আমাদের সুখ। সেইতো প্রথম কলকাতা, প্রথম পাঁচতারা হোটেলের ঘ্রাণ।

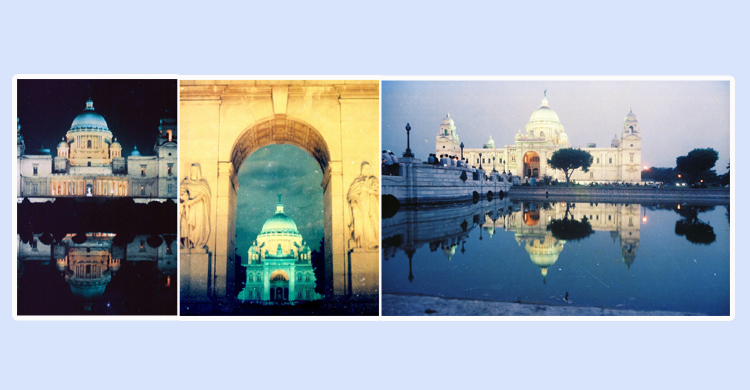

‘আর্কিটেকচার অব সিটিজ’ শিরোনামের এই বিশ্ব স্থাপত্য সম্মেলনটির সেমিনারপর্ব পাঁচ তারা হোটেলে হলেও তার উদ্বোধন হয়েছিল রবীন্দ্রসরণি মিলনায়তনে। এ মিলনায়তনটিও ছিল রবীন্দ্রস্মৃতি-বিজড়িত। তার সামনেই দুহাত পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। রাতের বেলা আমরা ক্যালকাটা ক্লাব, টালিগঞ্জ ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ডিনার উৎসব করি। দিনের বেলা তাজ বেঙ্গলে বক্তৃতা শুনি।

তিন দিনের সেমিনার শেষ হয়ে গেলেও আমাদের হাতে সময় ছিল আর চার দিন। এ সময় আমাদের কলকাতা ঘুরে দেখার কথা। দিনের বেলা কেটে যায় নিউ মার্কেট আর চৌরঙ্গীর ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে। সন্ধ্যায় আমাদের কিছু করা দরকার। কলকাতা থেকে ক্যাবারে উঠে গেছে কিন্তু কিছু ‘থেটার’ আছে, যেখানে কলকাতায় আগেকার দিনে যেসব নাটক হতো, সেরকমেরই নাটকের আয়োজন করা হয়। শহরের তিন শ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এসে যদি আগেকার দিনের নাটকের স্বাদ পাওয়া যায়, মন্দ কী! কিন্তু ঠিক কোথায় এর আয়োজন-এটা জানা ছিল না। আমাদের দলে মোট আটজন। এর মধ্যে আমি কনিষ্ঠতম ছাত্রসদস্য। বাদবাকিরা সদ্য বুয়েট থেকে আউট হওয়া তরুণ স্থপতি। একজন আমাদের দলের ফুর্তিবাজ শিক্ষকও। আমরা দুটো ট্যাক্সি ভাড়া করি। ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে বাংলায় তেমন কথা বলা যায় না। বাংলায় প্রশ্ন করলে সে হিন্দিতে জবাব দেয়। দলের কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমার সব মাফ। ট্যাক্সিভাড়ার ভাগ দিতে হয় না। টিকিটের পয়সাও না। আমি সত্যিই আরামে আছি। আমার কাজ ভাইদের সঙ্গে থাকা। বড় ৬ ভাই আর এক স্যার। আমরা ৮ জন দুই ট্যাক্সি। এক ত্যাক্সির ভাড়া একা স্যার দেন, আরেক ট্যাক্সির ভাড়া যখন দেয়া হয় আমি ক্যামেরা হাতে সাবজেক্ট খুঁজি।

আমি একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ি খুব দ্রতই আমাদের এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হলো। এখন জানি, যেখানে নামিয়ে দিল, সে জায়গাটিই ‘নন্দন’সংলগ্ন নাটকপাড়া। ‘একাডেমি অব ফাইন আর্টস’-এর মিলনায়তন এখানে। অনেকগুলো কাউন্টার আছে টিকিট কাটার জন্য। নাটকের নাম লেখা থাকে কাউন্টারের ওপর। যিনি টিকিট কাটতে গেলেন, একটুক্ষণ পর কঠিন মুখ করে তিনি ফেরত এলেন। কারণ, যে নাটকের কথা তিনি বলেছেন, সে নাটক এখানে হয় না। বলেছেন, ‘দাদা, ওসব তো কমারছিয়াল, ওগুলো হাতিবাগানে হয়। ওসব দেখবেন কেন, আমাদের নাটক দেখুন।’ আমাদের দুটো ট্যাক্সি আবার ছুটে চলে উল্টপথ ধরে। উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলের কোথাও আমাদের নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ছোট্ট গলিপথ ধরে হেঁটেহেঁটে পুরোনো জমিদার বাড়ির মতো একটা দালানের সামনে আমরা আসি। দালানের সামনে সিংহের মূর্তি। পাশেই টিকিট কাটার ঘর। আশপাশে তিন-চারটা পুরোনো বাড়ি। কিন্তু আকার-আকৃতি অনেকটা সিনেমা হলের মতো। বাড়িগুলো যে এক-দেড় শ বছরের পুরোনো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখি পাড়ার লোকজন, বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত দম্পতি, তাঁরা এসেছেন নাটক দেখতে। টিকিট কেটে আমরাও ঢুকে যাই। শুরু হয় নাটক।

এই নাটকের ধরন মঞ্চনাটক আর যাত্রার মাঝামাঝি কিছু। আমি যাত্রা দেখেছি কয়েকটা। সন্ধ্যার পর থেকে একে একে নর্তকীরা এসে নাচতে থাকেন। নাচতে নাচতে স্তরে স্তরে অনেকগুলো কাপড় শরীর থেকে খুলে ফেলেন। এসব শেষ হলে মাঝরাতের দিকে শুরু হয় নাটক। উঁচুস্বরে সংলাপ আর অতি-অভিনয় এগুলোর বৈশিষ্ট্য। নাটকের মাঝখানে একটা উপলক্ষ বের করে আবার কিছুক্ষণ চলে নাচানাচি। নাচ শেষ হলে আবার অভিনয়। এখানে এই নাটক দেখতে দেখতে সেসবের কথাই মনে পড়ল। তবে এখানে ভদ্র পোশাকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করতে থাকেন। ‘কাহিনির প্রয়োজন’-এ হঠাৎ করে আবির্ভূত হয় ‘বাণিজ্যিক উপাদান’। স্কার্ট পরা একজন তরুণী এসে নাচতে শুরু করেন। তিনি শেষ করেন ছোট হাফপ্যান্টে এসে। অনেকটা আজকের যুগের হিন্দি সিনেমার ‘আইটেম সং’-এর মতো এসব নাচের ঢং। একটা নাটকে এরকম চার-পাঁচটা বাণিজ্যিক আয়োজন থাকে।

সদর স্ট্রিটের ফুটপাতের বেঞ্চিতে বসে এগ-রোল, সঙ্গে লেম্বু মাসাল্লা শরবত দিয়ে শুরু হয়েছিল কলকাতায় আমার প্রথম সকাল, সে ১৯৯০ সালে। যে তিন দিন কনফারেন্স ছিল, খাবার নিয়ে কোনো চিন্তা ছিল না আমাদের। পাঁচ তারকা হোটেলের সারি সারি ডিশ থেকে ইচ্ছে মতো নিয়ে পেটচুক্তি খাও, বিল দেওয়ার ঝামেলা নেই।

কিন্তু সংকটে পড়ে যাই তিন দিন পর। খেতে হবে নিজের টাকায়, তা তো ঠিকই, কিন্তু খাবার মুখে রোচে না। কী সব মসল্লা ব্যবহার করে যে সব তরকারির স্বাদ একই লাগে। সবকিছুতেই দেখি পনির মেশানো। কলকাতার খাবার আমার ভালো লাগে না। বুঝতে পারি না কেমন যেন স্বাদ, বোঝাতে পারি না ওয়েটার-বাবুর্চিকেও। কারণ, তারা আমার ভাষা বোঝে না। আমাদের মধ্যে যারা অনেক হিন্দি সিনেমা দেখেছিল, তাদের কেউ কেউ যা বলে ওয়েটাররা সেগুলো বোঝে, আমি বুঝতে পারি না। শুধু বুঝি, বাঙালির শহর কলকাতা অবাঙালি ব্যবসায়ীতে ভরে যাচ্ছে এবং এসব অবাঙালি রেস্টুরেন্টে প্রত্যেকেই নিজেদের অঞ্চলের খাবার নিয়ে এসেছেন এখানে, বাঙালির খাবার হয়তো তাঁদের বাড়িতে। রেস্টুরেন্টে নেই।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাতে কিছু খাবারের দোকান দেখি। তারা চাউমিন বানায়, ডিম ও মুরগির মাংসের মিশ্রণে চমৎকার কিছু জিনিস তৈরি করে, সঙ্গে লেবুর সঙ্গে মসলা মেশানো ঠান্ডা পানির শরবত। আমি এসব রাস্তার খাবারে স্বাদ পেয়ে যাই। আমার বেশ চলে যায়।

কলকাতায় আমার প্রথম সফরেই আমি মনের আনন্দে একটা টানা রিকশার ওপর উঠি। সুযোগ পাই নিজাম স্যারের কল্যাণে। ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ আমাদের সঙ্গেই এসেছেন সড়কপথে। রাতে থেকেছেনও আমাদের হোটেলের আলাদা কামরায়। পরদিন জানা গেল, তিনি আর আমাদের সঙ্গে থাকবেন না। বালিগঞ্জের ‘ব্লু চিপস’ নামের একটা গেস্ট-হাউসে তিনি চলে যাবেন। যেহেতু তিনি এই সেমিনারের একজন বক্তা, তাই আয়োজকেরা তাঁর বিশেষ আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। যাওয়ার জন্য তাঁর লাগেজ নামাতে হবে-আমি আছি।

নিচে নেমে ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে স্যার বললেন, ‘যাবে নাকি আমার সঙ্গে?’

আমি রাজি।

স্যারকে বলি, ‘ট্যাক্সি বাদ দেন, স্যার, ওই টানাতে চড়তে ইচ্ছা হচ্ছে।

স্যার বলেন, ‘গুড আইডিয়া। চলো। টানাতে উঠে পড়’

ট্যাক্সি চড়া বাদ। সদর স্ট্রিট থেকে আমাদের নিয়ে এক টানাওয়ালা রওনা দেন বালিগঞ্জের দিকে। আমি যেতে যেতে কলকাতার পুরোনো ঘরবাড়ি দেখি। রাস্তাঘাট যথেষ্টই ফাঁকা। বালিগঞ্জ পর্যন্তই টানা যাবে। কিন্তু স্যার বারবার ঘড়ি দেখছেন। একবার ঘড়ি দেখেন, একবার টানাওয়ালার সঙ্গে বাংলা-হিন্দি মেশানো ভাষায় কথা বলেন। পার্ক স্ট্রিট থেকে বালিগঞ্জ কত দূরে, স্যারের জানা নেই। টানা ওয়ালা বললো, আধা ঘন্টায় সে যেতে পারবে।

স্যার আবার ঘড়ি দেখেন। বলেন- ‘টানা চড়া হয়ে গেছে। চলো নামি এবার। ট্যাক্সি নিয়ে যাই।’

আমি বলি, ‘স্যার, ওই যে ট্রাম আছে! ট্রামে যাওয়া যায় না?’

এবার স্যার আমার ওপর বিরক্ত হয়ে বলেন, ‘লেটার অন। লেটস টেক আ ট্যাক্সি।’

আমি মন খারাপ করে ট্যাক্সিতে উঠি। কিন্তু ট্রামে চড়ার খায়েশ আমার মেটে না।

আমি স্যারের সাথে তাঁর গেস্ট হাউজে যাই এবং তিনদিনের না ধোয়া শরীরটাতে পানি মাখাই। আহ, ব্লু চিপস !

সেবার কায়দা করে আনন্দবাজারের অফিসে গিয়েছিলাম।

১৯৯০ সালের ১১ নভেম্বর। দ্বিতীয় দিনের সেমিনার চলছে তাজ বেঙ্গলের বলরুমে। সেখান থেকে কায়দা করে একটা ফোন করার ব্যবস্থা হয়ে যায় আমার। ‘কায়দা’ বলছি এ কারণে যে, ওই সম্মেলন কভার করতে আসা এক ফটো জার্নালিস্টের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার খাতির হয়ে যায়। তিনি আনন্দবাজার গ্রুপের ফটো জার্নালিস্ট। সেমিনারে আসা আর্কিটেক্টরা কেউ তাঁকে তেমন পাত্তা দেয় না। আমি দিই। পাশে গিয়ে বসে গায়ে পড়ে কথা বলি। আমার সঙ্গে ১০ মিনিটের মাথায় তাঁর ভাব হয়ে যায়। ভাবের কারণ আমার ক্যামেরা। তিনি যে মডেলের ক্যামেরা ব্যবহার করছেন, আমারটাও তাই। তাঁর প্রথমে ধারণা হয়েছিল, সম্ভবত বাংলাদেশ দলের অফিশিয়াল ফটোগ্রাফার হিসেবে আমি এখানে এসেছি। আসলে সেটা যখন নয় এবং আমি যখন স্থাপত্যের ছাত্র, আবার সম্মেলনের ডেলিগেট, আমাকে কিঞ্চিৎ খাতির ও করুণা করে আনন্দবাজার পত্রিকার কাউকে কী করে ফোনে পেতে হয়, তার কায়দাটা বলে দেন।

হোটেল রিসেপশনের পাশে থাকা ইন্টারকম ফোন থেকে আমি অপারেটরকে বলি, আমাকে যেন আনন্দবাজার-এ ফোন করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

ফটো জার্নালিস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘সুনীলদার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে তো?’

আমি জবাব দিই না। আমার ফোন কানে লাগানো। আমি অপারেটরের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার কী হন? আত্মীয়?

আত্মীয় তো বটেই। ‘আত্মীয়’ না হোক ‘পরিচিত’ তো বলতেই হবে। বিশ্বাস না করলে আমার ভিসা ফরম দেখে নিতে পারেন যে কেউ। আল্লাহ না করুন, এই কলকাতায় এসে যদি আমার কিছু হয়ে যায়, কেউ যদি আমার কোনো খোঁজ না পায়, যদি একজন মাত্র মানুষের কাছে আমার খোঁজ নেওয়ার অধিকার থাকে ভারত সরকারের, তিনি হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কারন ভিসার ফরমে আমি তাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে এসেছি কলকাতার তিন শ বছর পূর্তির উৎসবে । যাঁর নাম বিক্রি করে ভিসা নিয়েছি, তাঁর সঙ্গে একটু কথা না বললে মনটা যেন শান্তি পাবে না।

আমি ইন্টারকম কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করছি টেলিফোন অপারেটরের। মিনিট দুয়েক আমাকে অপেক্ষায় রেখে একসময় অপারেটর জানান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আজ অফিসে আসেননি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ‘তাহলে শীর্ষেন্দুকে দেখেন।’

ও পাশে ফোন ধরেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এ পাশে আমি।

‘নমস্কার দাদা, আমি কি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছি?’

‘জি। বলুন।’

‘দাদা, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আর্কিটেকচারের স্টুডেন্ট। আপনার লেখা পড়েছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।’

‘কখন আসতে চান?’

‘আপনি বললে এখনই রওনা দিতে পারি।’

‘এখন ঠিক কোথায় আছেন আপনি?’

‘তাজ বেঙ্গলে।’

‘তাজ বেঙ্গল’ থেকে ফোন করেছি, মিথ্যে বলিনি আমি। কিন্তু কেন যেন মনে হলো এই কথাটি বলার পর থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গলার স্বরটি অনেক কোমল হয়ে গেল। এরপর তাজ বেঙ্গল থেকে কী করে কোন বাস ধরে আনন্দবাজার-এ আসতে হবে, বাস থেকে নেমে কতটুকু হাঁটতে হবে, গেটে কী কথা বলতে হবে, তিনি আমাকে বুঝিয়ে দেন।

আমি বলি, ‘দাদা, আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।’

আট টাকা ট্যাক্সি ভাড়ায় আমি চলে আসি আনন্দবাজার-এর দালানের নিচে। বেশ পুলক অনুভব করি। শীর্ষেন্দু কাউকে বলে রেখেছিলেন মনে হলো, গেটে নাম-পরিচয় দেওয়ার পর কে একজন তেতলায় একটা ছোট্ট ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। এখানে বসে আছেন স্বয়ং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শীর্ষেন্দুর তেমন কোনো উপন্যাস আমার তখনো পড়া হয়ে ওঠেনি। দেশ-এ ধারাবাহিক বেরিয়েছিল দূরবীন। সেটার দুটো পর্ব পড়েছিলাম। কথা বললাম তা-ই নিয়ে। টের পেলাম, কোনো লেখকের লেখা কেউ পড়েছেন এবং এ বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন, এমন বিষয় লেখকেরা, সে যদি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও হন, বেশ পছন্দ করেন। আমাকে চা খাওয়ানো হলো, শিঙাড়া খাওয়ানো হলো। আমি আনন্দ পাবলিশার্সের বই কোথা থেকে কিনব, কলেজ স্ট্রিটের কোন দোকানে গিয়ে কোন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললে আমাকে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ ছাড়ে বই দেওয়া হবে, সে সম্পর্কেও আলাপ হলো।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো, দেশ-এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে দেখা করলে খারাপ হয় না। মনের কথা বললাম শীর্ষেন্দুকে। তিনি পাঠিয়ে দেন সাগরময় ঘোষের রুমে।

ছোট্ট একটা কামরা। আলো নেই বললেই চলে। পাখা ঘুরছে ঘটঘট করে। চারদিকে বইয়ের স্তুপ।

একটা কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন আশির কাছাকাছি বয়সের এক প্রবীণ। গায়ের রং কালচে, নাদুসনুদুস গড়ন। চোখে চশমা।

সাগরময় ঘোষ সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানতাম যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সরাসরি ছাত্র ছিলেন। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন।

আমি কথা শুরু করি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। বলি, ‘তাঁকে কি আপনার মনে আছে?’

সাগরময় ঘোষ হাসলেন একটু। বললেন, ‘দেশ পত্রিকায় যোগ দিয়ে প্রথম যে অ্যাসাইনমেন্টটা করেছিলাম, তা ছিল কবিগুরুর কাছ থেকে একটা কবিতা আর গল্প আদায় করা। সেটা কবিগুরুর মৃত্যুর মাত্র মাস কয়েক আগের কথা।’

আমি জিজ্ঞেস করি, ‘দেশ পত্রিকায় কীভাবে এলেন?’

সাগরময় ঘোষ বললেন, ‘স্বদেশি আন্দোলন করার জন্য একবার জেলে গিয়েছিলাম। সেই জেলখানায় পরিচয় হয় আনন্দবাজার-এর সম্পাদকের সঙ্গে। তিনিও জেলে। আমার চাকরি হয়ে যায় জেলখানাতে বসেই। আমাকে তিনটা অপশন দিয়েছিলেন তিনি। আমি নিলাম দেশ পত্রিকার চাকরির কাজ। সেই থেকে আছি। দেশ পত্রিকায় আমার চাকরির বয়স ৫০ পার হয়েছে। তবে সম্পাদকের দায়িত্বে আছি এই সেদিন-১৯৭৬ থেকে। তা-ও ১৪ বছর হয়ে গেল।’

কথা বলতে বলতেই জেনে যাই, তিনি আসলে আমাদের বাংলাদেশেরই মানুষ। তাঁর জন্ম আমাদের কুমিল্লায়। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ তেমন যোগাযোগ নেই। এবার আমি গলার স্বর নরম করে তাঁর সম্পর্কে জানা কিছু অভিযোগের কথা বললাম।

আমি জানতে চাইলাম, ‘মুসলমান লেখকদের নাম কেন আপনারা বিকৃত করে ছাপেন? যে লেখক আপনাদের কাছে লেখা পাঠান, তিনি তো তাঁর নামটি নিজেই লিখে দেন। আপনারা ছাপার সময় তার নাম বদলান কেন?’

থতমত খেয়ে যান সাগরময় ঘোষ। জানান, এটা একেবারেই অনিচ্ছাকৃত। কখনো ইচ্ছা করে করেন না। কখনো কখনো এমন অভিযোগও তিনি পান বলে জানান, ‘আরবি-ফারসি নাম বাংলায় অনেকে অনেকভাবে লেখে। কোনটা যে সঠিক নাম, আমরাও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না।’

জানি, হিন্দি নামকে তরজমা করে কলকাতার কাগজে বাংলা করা হয়। ‘মিনাকষী’কে ‘মীনাক্ষী’, ‘আমিতাভ’কে ‘অমিতাভ’, ‘দিকষিত’কে ‘দীক্ষিত’ তাঁরা করেন বা ‘জয় সুরিয়া’কে করেন ‘জয় সূর্য’। তাই বলে শামসুরের নামের শেষাংশ ‘রাহমান’কে ‘রহমান’ কেন করবেন? (পরে আমি এমনও শুনেছি যে, ‘শামসুর’কে নাকি ‘শ্যামসুন্দর’ করে কলকাতার এক লিটিলম্যাগেও তাঁর কবিতা ছেপেছিল। আর আমার নাম ‘সকুর মজিদ’ হিসেবে বহু জায়গায় ছাপা হয়েছে, সংবর্ধনা নিতে মঞ্চে ডাকাও হয়েছে এ নামে ২০০২, ২০০৭ ও ২০১২ সলে।)।

সাগরময় ঘোষ অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার মানুষ। আমার কাছে তাঁর অজ্ঞতার কথা বলাতে আমি বিষয়টি চেপে যাই। কিন্তু তাঁকে ছাড়ি না। বলি, ‘রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আছেন, নজরুল কিন্তু সেই অর্থে কোনোভাবেই ‘দেশ’-এ নেই। এর মূলে কি নজরুল নামটি মুসলমান আর তাঁর বাংলাদেশে চলে যাওয়া? তিনিও তো আপনাদের বর্ধমানের লেখক!’

হাসলেন সাগরময় ঘোষ। বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থান অনুযায়ী পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। নজরুলকে নিয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অসম্মানবোধ নেই। নজরুল যে অনেক বড় কবি ছিলেন, গীতিকার ছিলেন, অকপটে সে কথা বলেন।

আমি লক্ষ করি, এই প্রজ্ঞাবান সম্পাদক আমার অতি আক্রমণাত্মক কোনো কথাতেই বিন্দুমাত্র বিরক্ত হচ্ছেন না। বরং হাসিমুখে সব কথার জবাব দিচ্ছেন।

অনেকক্ষণ বসা হলো তাঁর ঘরে। এবার উঠে আসার পালা।

তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে চলে আসব, এমন সময় আরেকটা খুপরির দরজায় লেখা দেখি, দিব্যেন্দু পালিত। তাঁর বই পড়েছি আমি। খুব বেশি নাগরিক জীবন নিয়ে লেখেন।

তেমন কোনো ভদ্রতা না করেই অনেকটা রিস্ক নিয়ে ঢুকে পড়ি দিব্যেন্দু পালিতের কামরায়। আধা মিনিটের মধ্যে বলে ফেলি কেন এসে পড়েছি তাঁর ঘরে। দেখলাম, তিনিও অনেক সহজ মানুষ। আমাকে বসতে বলেন। তাঁর গদ্যকাঠামো নিয়ে কথা বলি। কেমন করে একটা উপন্যাসের চিন্তা মাথায় আসে, একটা চরিত্র চিত্রণের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করেন, সেসব নিয়েও কথা বলি এবং একসময় বিদায় হই।

আনন্দবাজার থেকে বেরিয়ে সেদিন সোজা চলে গিয়েছিলাম কলেজ স্ট্রিটে সস্তায় বই কেনার জন্য। আর দেশে এসে আমি পাক্ষিক অনন্যাতে একটা ভ্রমণগদ্য লিখি। শিরোনাম ‘আনন্দবাজারে ৪৫ মিনিট’। পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রথম কোনো ভ্রমণগদ্য। প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৯১।

লেখাটি আমার নিজের লেখা ‘ ১০ সদর স্ট্রিটঃ রবীন্দ্রনাথের কলকাতা’ বইয়ের ভূমিকাসহ ৪ টি অধ্যায় থেকে টুকে নেয়া। নিজের বইয়ের ৪ জায়গার লেখা এক করে যে পঞ্চম একটি লেখা তৈরী করা যায়, এটা তার এক নজির বটে।